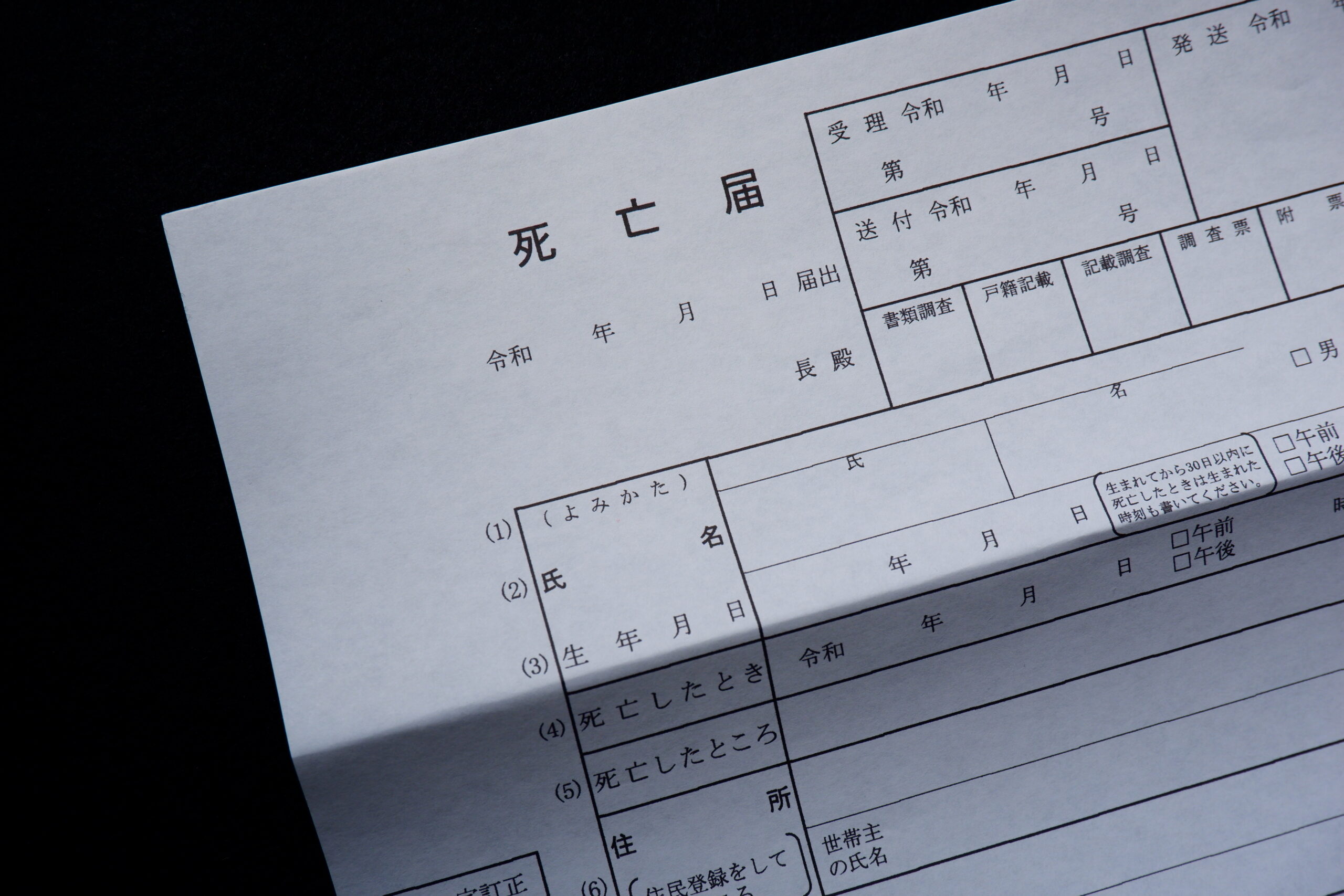

(※イメージ画像)

「死亡保険って、自分にはまだ関係ないのでは?」そう思っていませんか?たしかに、健康な時には必要性を感じにくいかもしれません。しかし、もしものことがあったとき、残された家族の生活はどうなるのでしょうか。日々の生活費、子どもの教育費、住宅ローンの返済など、経済的な負担は計り知れません。死亡保険は、大切な人が経済的な困難に直面しないように備えるための重要なツールです。この記事では、死亡保険の役割から、あなたに合った保険を見つけるための選び方まで、分かりやすく解説します。

死亡保険の役割とは?なぜ加入する必要があるのか

死亡保険の最大の役割は、「残された家族の生活を守るための経済的な備え」です。

日本の公的保障制度として、会社員であれば遺族年金が支給されます。しかし、その金額は必ずしも十分とは言えません。例えば、共働きの家庭で、片方の収入が途絶えた場合、遺族年金だけでは生活レベルを維持することが難しくなる可能性があります。

死亡保険に加入していれば、万が一の事態が発生した際に、遺された配偶者や子どもに死亡保険金が支払われます。この保険金は、以下のような費用を補うために活用できます。

- 遺族の生活費:日々の食費、光熱費、住居費など。

- 子どもの教育費:幼稚園から大学までの学費、習い事の費用など。

- 住宅ローンの返済:残されたローンを一括で返済し、住居を守るため。

- 葬儀費用:葬儀や法要にかかる費用。

つまり、死亡保険は「もしも」の時に、大切な人に経済的な不安を抱かせないための、愛情の形とも言えるでしょう。

知っておきたい!死亡保険の3つの種類と違い

死亡保険は、保険期間や貯蓄性の有無によって、主に3つの種類に分けられます。それぞれの特徴を理解し、自分の目的に合ったものを選びましょう。

- 定期保険 一定の期間(10年、60歳までなど)だけ保障する掛け捨てタイプです。保険料が安く、必要な期間だけ手厚い保障を準備できるのが最大のメリットです。子育て期間中など、特定の期間だけ大きな保障が必要な場合に適しています。満期を迎えると保障は終了し、解約返戻金はありません。

- 終身保険 一生涯にわたって保障が続くタイプです。保険料は契約時から変わらず、保険を解約した際には解約返戻金が受け取れます。そのため、貯蓄性も兼ね備えており、老後の資金準備や相続対策としても活用できます。ただし、定期保険に比べて保険料は割高になります。

- 養老保険 一定期間の保障に加え、満期時に死亡保険金と同額の満期保険金を受け取れる貯蓄性が高いタイプです。保障と貯蓄の両方を目的としている場合に有効です。しかし、保険料は3つの種類の中で最も高くなります。

死亡保険はいくら必要?保障額の考え方

(※イメージ画像)

死亡保険の保障額は、以下の3つのステップで具体的に計算することが大切です。

ステップ1:必要保障額の合計を算出する 「遺族の生活費」+「子どもの教育費」+「住宅ローン残債」+「葬儀費用」など、今後必要になるであろう費用の合計を計算します。

ステップ2:準備できる資金を計算する 「現在の貯蓄額」+「遺族年金」+「公的な死亡一時金」など、万が一の際に受け取れるお金の合計を計算します。

ステップ3:必要保障額から準備できる資金を引く (ステップ1の金額)−(ステップ2の金額)=死亡保険で準備すべき金額となります。

この計算を行うことで、無駄に大きな保障額を設定することなく、本当に必要な金額だけを保険で補うことができます。

死亡保険選びで失敗しないための3つのポイント

- ライフステージに合わせる:結婚や出産、住宅購入など、ライフステージの変化に合わせて、必要な保障額や保険の種類を検討しましょう。

- 保険料と保障額のバランスを考える:保険料は無理なく支払える金額に設定することが重要です。高すぎる保険料は家計を圧迫し、途中で解約する原因になります。

- 複数の保険会社を比較する:同じ種類の保険でも、保険会社によって保険料やサービス内容が異なります。必ず複数の商品を比較検討し、納得のいくものを選びましょう。

まとめ:死亡保険で大切な人を守る未来を

死亡保険は、単なる金融商品ではなく、大切な家族に対する責任と愛情を示すものです。万が一の事態が起こった時、残された家族が経済的な不安なく、前向きに生きていけるための基盤を築くことができます。

この記事を参考に、ご自身のライフプランに合った最適な死亡保険を検討し、将来への漠然とした不安を安心に変えていきましょう。あなたとご家族の未来のために、今こそ死亡保険について考える良い機会かもしれません。

コメント