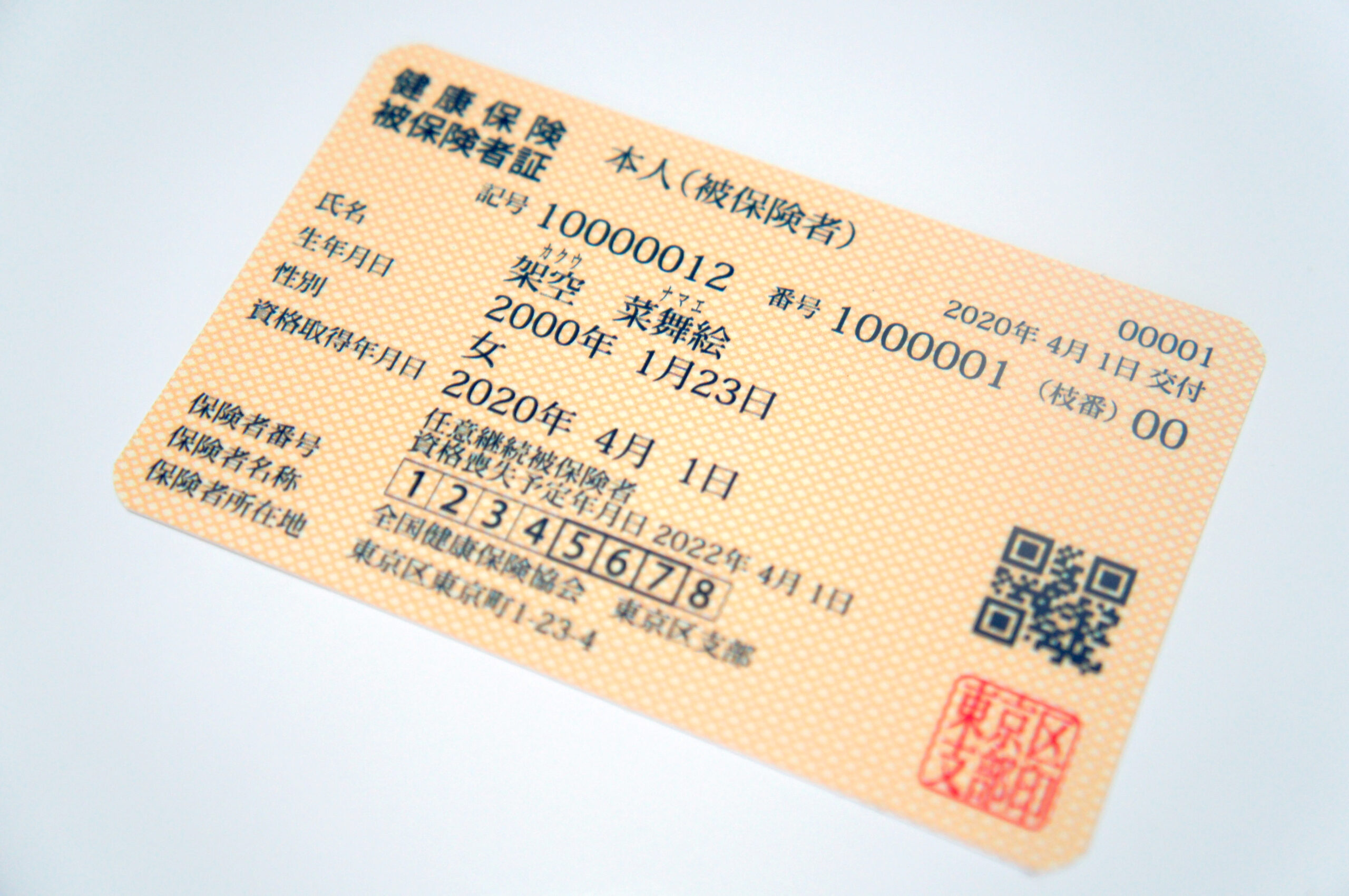

(※イメージ画像)

健康保険証にさまざまな色があることに気づいていましたか?ご自身やご家族の保険証の色を見て、「なぜ色が違うんだろう?」と疑問に思った方もいるかもしれません。

実は、保険証の色は、発行する組織や加入している保険の種類によって異なります。また、保険証の色には、それぞれ重要な意味があります。

この記事では、保険証の色が持つ意味や、色の違いによる影響、そしてマイナ保険証への移行後の変化について、わかりやすく解説します。この記事を読めば、保険証の色に関する疑問が解消され、ご自身の健康保険証について深く理解できるようになります。

保険証の色の種類と意味を徹底解説

健康保険証には、主に以下のような色があります。

これらの色は、発行元が異なると区別するために採用されています。医療機関の窓口では、患者さんが提示した保険証の色を見て、どの保険に加入しているかを瞬時に判断できるようにしています。これにより、事務処理がスムーズに行えるようになります。

また、保険証の色は、保険証の有効期限や発行時期によっても変わることがあります。例えば、有効期限が数年おきに更新される際、区別しやすいように色を変えて発行しているケースも少なくありません。

保険証の色が違うのはなぜ?発行元との関係

保険証の色が違う最大の理由は、発行元(保険者)が異なるためです。

- 協会けんぽ(青色):中小企業の従業員やその家族が加入しています。国の健康保険制度で、全国規模で運営されています。

- 健康保険組合(赤色・緑色など):大企業や同業種の企業が共同で設立・運営しています。独自の保険事業や付加給付があるのが特徴です。

- 国民健康保険(水色など):自営業者や年金受給者、無職の方などが加入します。各市町村が運営しており、色の種類も市町村によって異なります。

- 共済組合(オレンジ色など):国家公務員、地方公務員、私立学校教職員などが加入します。

このように、加入している保険の種類によって発行元が異なるため、その識別を容易にするために色を分けているのです。

同じ会社の従業員でも保険証の色が違うのはなぜ?

同じ会社に勤めていても、保険証の色が違うケースがあります。これは主に、家族構成が原因で起こります。

- 被保険者(従業員本人):通常、会社の健康保険に加入します。

- 被扶養者(配偶者、子どもなど):被保険者の扶養に入っている家族です。

多くの健康保険組合では、被保険者と被扶養者で保険証の色を変えています。例えば、従業員本人は青色、扶養家族は緑色といった具合です。これは、健康保険組合が、被保険者と被扶養者のデータを区別しやすくするために行っています。

また、高齢者の従業員とそれ以外の従業員で、保険証の色を変えているケースもあります。これは、70歳以上になると医療費の自己負担割合が変わるため、窓口での確認をスムーズにする目的があります。

保険証の色が変わるときは?再発行手続きの注意点

(※イメージ画像)

保険証の色が変わる主なタイミングは以下の通りです。

- 転職:勤務先が変わることで、加入する保険の種類が変わるため、保険証の色も変わります。

- 退職:退職後に国民健康保険に加入する場合、色も変わります。

- 扶養の変更:結婚や離婚、収入状況の変化などにより扶養から外れると、保険証の色が変わることがあります。

- 更新:保険証の有効期限が切れる際、発行元が色を変えて更新する場合があります。

保険証の色が変わる際は、必ず古い保険証を返却し、新しい保険証を受け取る必要があります。手続きを怠ると、医療機関を受診する際に不便が生じるため、速やかに手続きを行いましょう。

保険証の色はマイナ保険証でも関係ある?

2024年秋に現行の健康保険証の新規発行が終了し、「マイナ保険証」への移行が進んでいます。

マイナ保険証では、マイナンバーカード自体が保険証となります。そのため、プラスチックカードの「色」による区別はなくなります。

マイナ保険証を医療機関の専用端末にかざすと、オンラインで加入している保険情報が瞬時に確認されます。これにより、どの保険に加入しているかの識別は「色」ではなく、オンラインデータで行われるようになります。

まとめ

もし、マイナンバーカードをお持ちでない方には、マイナンバーカードを持っていなくても医療機関を受診できる「資格確認書」が交付されます。この資格確認書には、保険者情報が記載されていますが、色による識別はマイナ保険証の普及とともに徐々に使われなくなるでしょう。

コメント